Geschichte & Wappen

Wer aufmerksame Schritte durch Markkleeberg lenkt, atmet nahezu auf Schritt und Tritt Geschichte. Die Villen und Landhäuser, besonders dicht in den Ortsteilen Raschwitz und Gautzsch anzutreffen, zeugen von reger und ästhetischer Bautätigkeit des kunstsinnigen Leipziger Bürgertums. Seiner Lagegunst verdankt Markkleeberg sieben Herrenhäuser und zwei Landhäuser mit Herrenhauscharakter, zwei weitere ehemalige Rittergüter fielen leider der Kohleförderung zum Opfer.

Die Geschichte Markkleebergs ist reich an Höhepunkten

Vom 14.-19. Oktober 1813 kam es zur verlustreichsten Schlacht der Befreiungskriege, besser bekannt als Völkerschlacht zu Leipzig, in deren Folge Napoleons Herrschaft über Deutschland beendet wurde. Eine der drei Hauptschlachten am 16. Oktober 1813, die größte Reiterschlacht der Neuzeit, fand bei Wachau, heute ein Markkleeberger Ortsteil, statt.

Mehr als die Hälfte der heutigen Stadtfläche wurde vom Braunkohletagebau in Anspruch genommen. Markkleebergs Stationen an der Straße der Braunkohle, die dem Besucher Prozesse der Kohleförderung und -veredlung im mitteldeutschen Raum erschließen möchte, sprechen eine kurze, aber folgenschwere traurige Geschichtsetappe an. Die Tagebaue Espenhain und Cospuden fraßen sich in das Stadtgebiet Markkleebergs hinein. Die Orte Cospuden und Prödel, Teile von Zöbigker und das Gut Lauer mussten dem vorrückenden Tagebau Zwenkau/Cospuden weichen. Dem Tagebau Espenhain fielen auf Markkleeberger Territorium die Ortschaften Cröbern und Crostewitz zum Opfer.

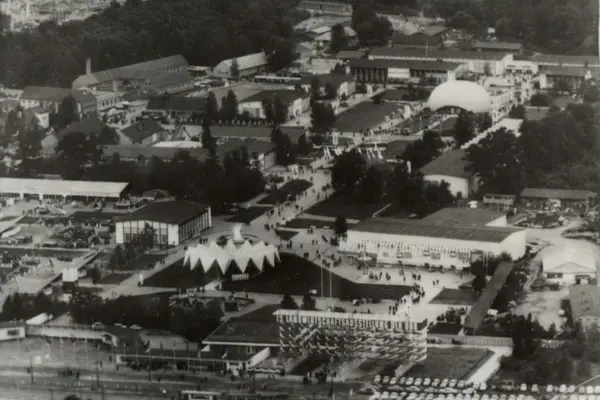

In jüngster Geschichte machte sich Markkleeberg durch die DDR-Landwirtschaftsausstellung „agra” einen internationalen Namen. 1946 als Gartenbauausstellung ins Leben gerufen, fanden im agra-Messepark und im agra-Park bis Jahresende 2003 regelmäßig landwirtschaftliche Messen und Veranstaltungen statt. Ab 2004 betreibt die DVS Treuhand GmbH im Auftrag der Stadt Leipzig das ehemalige Messegelände nun als Veranstaltungsfläche. Die Mitteldeutsche Landwirtschaftsausstellung „agra” startete seine neue Entwicklungsphase 2005 auf dem Neuen Messegelände der Stadt Leipzig.

Größte weltweite Bedeutung verschaffte der Stadt allerdings „Unterirdisches”. Der Markkleeberger Fundplatz errang unter den Archäologen und Geologen Weltruhm. 280.000-300.000 Jahre alte, für verschiedene Verwendungszwecke aus Feuerstein gefertigte Werkzeuge schließen auf die Existenz einer frühen Form des Homo sapiens und erheben den Markkleeberger Fundplatz zugleich zur ältesten Fundstelle Sachsens.

Chronik der Stadt Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg ist im Ergebnis mehrerer Eingemeindungen und Vereinigungen von Dörfern entstanden. Bereits 1864 vereinigte sich Raschwitz mit Oetzsch, das 1915 mit Markkleeberg, dem heutigen Markkleeberg-Ost, die Großgemeinde Oetzsch-Markkleeberg bildete. Mit der Vereinigung von Gautzsch und Oetzsch-Markkleeberg wurde am 1. Januar 1934 die Stadtgründung unter nationalsozialistischer Herrschaft vollzogen.

Die Stadt erhielt den Namen Markkleeberg, da die aus der Zeit slawischer Besiedlung stammenden Ortsnamen Gautzsch und Oetzsch nicht in das politische Konzept der neuen Machthaber passten. 1937 endete auch für Zöbigker, dem bereits im Jahre 1885 die Ansiedlung Cospuden und 1926 Prödel angegliedert worden waren, die juristische Selbstständigkeit. Der Ort kam wie auch Großstädteln am 1. Oktober 1937 zu Markkleeberg. Beide Orte behielten als Ortsteile von Markkleeberg ihre Namen bei.

Wachau und Auenhain waren die letzten Ortsteile, die am 1. Januar 1994 eingemeindet wurden, nachdem am 1. Juli 1993 auch Gaschwitz zu Markkleeberg gekommen war.

Am 1. September 2000 wurde Markkleeberg zur Großen Kreisstadt erhoben. Der Antrag dafür wurde 1996 an die Sächsische Staatsregierung gestellt. Er ruhte in der Zeit des Gerichtsverfahrens um die Eingemeindung Markkleebergs nach Leipzig. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zum Erhalt der Selbständigkeit am 18. Juni 1999 wurde der Antrag von der Staatsregierung erneut bearbeitet und positiv beschieden.

-

von 2010 bis heute

2016

Datum Ereignis 8. Januar Der Kulturbetrieb startet im sanierten Weißen Haus. 12. März Auftakt zum Festjahr 800 Jahre Gautzsch „8 x 100” 23. März Einweihung der sanierten Grundschule Großstädteln 31. März Übergabe der erneuerten Multisportanlage 18. Mai Richtfest für die neue Kindertagesstätte in Gaschwitz (Bauherr ist die WBG Markkleeberg) 16. September Einweihung der sanierten Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt” in Zöbigker 19. Oktober Ehrung vom Radprofisportler Robert Förster 14. Dezember Scheckübergabe des Anerkennungspreises bei der City-Offensive „Ab in die Mitte” 19. Dezember Übergabe des sanierten August-Bebel-Straßenabschnittes 22. Dezember Eröffnung des Sportbades 2015

Datum Ereignis 3. März Grundsteinlegung für den Anbau an die Grundschule Großstädteln 14. April Einweihung des sanierten Hans-Steche-Weges 20. Mai Richtfest für den Anbau der Grundschule Großstädteln 27. Mai Übergabe des erweiterten Hemminger Bogens 12. Juni Eröffnung der Tourist-Information in der Rathausstraße 22 7. August Übergabe des sanierten kleinen agra Parkteiches am Antentempel 1. Oktober Verleihung des Titel „Fairtrade-Town” an Markkleeberg 2. November Ausstellung der Siegerentwürfe des städtebaulichen Wettbewerbes „Neue Mitte” in der Rathausgalerie 1. Dezember Richtfest für das Sportbad 13.Dezember Das neue ÖPNV-Verkehrsnetz geht in Betrieb, inklusive der neuen Stadtbuslinie 106 – „Der Markkleeberger”. 2014

Datum Ereignis 25. Januar Beim Neujahrsempfang verkündet Oberbürgermeister Karsten Schütze, dass sich Markkleeberg um die Landesgartenschau 2019 bewirbt 1. Februar 5. Markkleeberger Skispringen: 40 Mutige wagen sich auf die Schanze am Markkleeberger See 28. März Abgabe der Bewerbungsunterlagen für die Austragung der sächsischen Landesgartenschau 2019 31. März Ankunft des neuen Passagierschiffes für den Markkleeberger See 5. Apri Auftakt der Saison „agra – Park des Jahres 2014” 9. April Einweihung der Kindertagesstätte „Morgenland” 28. Mai Übergabe der sanierten Pleißenbrücke in Gaschwitz 24. Juni Übergabe des übersetzten Buches „Snow Flowers” von Frau Stessel 16. Juli Konstituierende Sitzung des neugewählten Stadtrates 6. November Übergabe des sanierten Speisekomplexes für Grund- und Oberschule Markkleeberg-West 2013

Datum Ereignis 8. April Nach Sanierung und Anbau: Übergabe der Kindertagesstätte „Kinderland” in Wachau 11. April Neubau am agra-Park: Kita am Festanger wird feierlich übergeben 3. Mai Jubiläum: 10. 7-Seen-Wanderung 1. August Kita „Kuhle” nimmt in Markkleeberg-Mitte ihren Betrieb auf 31. August Veranschiedung: Nach 19 Jahren als Bürgermeister und Oberbürgermeister von Markkleeberg geht Dr. Bernd Klose in den Ruhestand 22. September Wahlen in Markkleeberg: Neuer Oberbürgermeister wird Karsten Schütze (SPD). 2012

Datum Ereignis Januar Baubeginn für Arbeiten an drei von vier Brücken der Deutschen Bahn 18. Januar Der Stadtrat beschließt den Haushalt 2012. Die Verschuldung der Stadt sinkt auf 486 Euro pro Kopf. Der Schnitt bei sächsischen Kommunen liegt bei 620 Euro pro Kopf. 7. Februar Spritzeisbahn auf dem gelände der Mittelschule/Grundschule-West eröffnet 4. März 20 Jahre Frauenbegegnungszentrum 22. März Hort „Wirbelwind” wird übergeben 11. April Baustart der Deutschen Bahn an den Netzergänzenden Maßnahmen 20. April Neue Freifläche der Kindertagesstätte „Gerne Groß” übergeben 3. Mai Erster Teil der Raschwitzer Straße ist nach grundhaftem Ausbau fertig 4.-6. Mai Jubiläum: 20 Jahre Rummel beim Markkleeberger Stadtfest 5. Mai „Buschwindröschen”: Neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr wird in Dienst gestellt 31. Mai Orangerie und Torhaus in Gaschwitz erden nach zweijähriger Sanierung übergeben Juni Der Sommer bringt Parkdruck und Parkmisstände am Cospudener See ans Licht Juli Der Chor der Rudolf-Hildebrand-Schule auf Mini-Tournee in Rumänien 13. August Umzug: Das Archiv hat ein neues Domizil in der Schulstraße 13. September Ankünft des neuen Personenschiffs für den Linienverkehr auf dem Markkleeberger und Störmthaler See 18. September Richtfest für die Kindertagesstätte am Festanger 22. September Erste Etappe des Geopfads ist fertiggestellt. 16 Stelen am Markkleeberger und Störmthaler See laden zum Besuch ein. Oktober Gratis-Sommerblumen-Aktion zieht zahlreiche Interessenten an Oktober Das neue Gastgeberverzeichnis der Stadt erscheint in einer Auflage von 5.000 Exemplaren 8. Oktober Taufe des Personenschiffs auf MS „Wachau” November Die Sanierung der Grundschule-West ist fertig. Zum Abschluss verziert der Küsntler Michael Fischer-Art die Front des Gebäudes mit einem Gemälde. 16. November Mit der Fertiggestellung des zweiten Teils der Raschwitzer Straße ist der grundhafte Ausbau abgeschlossen. Gleichzeitig wird der neue Parkplatz an der Turnhalle übergeben. 19. Dezember Grundsteinlegung für die Kindertagesstätte in der Hohen Straße 26 (Kita „Kuhle”). 2011

Datum Ereignis 1 Januar 0.00 Uhr: Bewerbungsstart für 3. Sächsischen Wandertag 4. März Neubau des Horts in Markkleeberg-Ost übergeben 4. April „Baggerbiss” für den Bau der Kanuparkschleuse zwischen Markkleeberger und Störmthaler See 6. - 8. Mai 3. Sächsischer Wandertag und 20. Markkleeberger Stadtfest: Bis zu 4.500 Wanderer gehen auf die Strecken 30. Mai Baustart in der „Raschwitzer”: KWL und Stadt erneuern Leitungen und Straße 31. Mai Koburger Straße: Übergabe des grundhaft ausgebauten Abschnitts zwischen Zöbigkerstraße und An der Waage Juni Fördermittel für Geopfad am Markkleeberger und Störmthaler See bewilligt: 16 Infostelen werden errichtet 16. Juni Turnhalle Rathausstraße eingeweiht 17. Juni Ehrentafel für elf ehemalige Markkleeberger Jugendliche und Schüler im Gymnasium enthüllt Juli Stadt Markkleeberg gibt Einzelhandelskonzept in Auftrag 9. - 10. Juli Weltcup im Kanuslalom im Kanupark 20. August „100 Jahre Lindensaal” mit festlichem Ball gefeiert 31. August Barrierefreies Markkleeberg: Rund 300 Einrichtungen untersuchten und vier Wandertouren eingerichtet September Tourismusbilanz: Markkleeberg knackt erstmal 100.000er Marke 14. September 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Zarnesti: Festwoche mit Empfang, Filmen, Sport und Spiel startet 21. September 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Pierre-Bènite: Festwoche mit Boule und Kulinarischem beginnt 22. September Markkleeberg und Großpösna vergeben Fahrgastschifffahrt auf Markkleeberger und Störmthaler See November Mittelschule und Stadtbibliothek nach Umbau und Sanierung übergeben November

Zensus 11. November Abenteuerspielplatz am Markkleeberger See eingeweiht 24. November Parken der Rathausstraße: Quartiersgarage mit 40 Stellplätzen übergeben 2010

Datum Ereignis 23. Januar Beim Neujahrsempfang gibt OBM Dr. Klose bekannt: Markkleeberg bewirbt sich um die Landesgartenschau 2015 21. Februar 1. Skispringen am Markkleeberger See zieht zahlreiche Springer und Zuschauer an 24. Februar Start der Bauarbeiten für den Hortanbau an der Grundschule Markkleeberg-Ost 13. März Premiere im Rathaus: 1. Puppentheaterfest lockt Alt und Jung 17. März Erste Ideen zur Tieferlegung der B2/95, die den agra-Park zerschneidet, werden im Stadtrat und der Öffentlichkeit vorgestellt 20. März „Stop Tagebau Cospuden”: Sternmarsch zum 20. Jahrestag 16. April Grundsteinlegung für Vereinssporthalle in Gaschwitz Mai Jubel in Markkleeberg: Die Stadt wird Ausrichter des 3. Sächsischen Wandertags 2011 Mai Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung mit der Bewerbung um die Landesgartenschau 2015. 05. Juni 1. Stolpersteine werden in Markkleeberg im Gedenken an Olla und Ludwig Bamberger verlegt 05. Juni Übergabe einer Skateranlage vor dem Jugendklub in Gaschwitz 15. Juni Sanierung des Sportparks „Camillo Ugi”: Erster Bauabschnitt ist fertig 18. - 20. Juni Doppeljubiläum „700 Jahre Wachau” und „675 Jahre Auenhain” wird gefeiert 15. Juli Richtfest: Über dem Hortanbau an der Grundschule Markkleeberg-Ost schwebt die Richtkrone 7. August 10 Jahre Cospudener See: Party auf dem Zentralen Touristentreff 30. September Abgabe der Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau 2015 in Dresden Oktober Sanierung der Turnhalle in Markkleeberg-Ost ist abgeschlossen 2. - 3. Oktober Markkleeberg begeht das Jubiläum „20 Jahre Deutsche Einheit” mit Podiumsdiskussion, Festveranstaltung und Baumpflanzung 18. Oktober Landesgartenschau 2015: Bewertungskommission zu Besuch in Markkleeberg 19. Oktober Richtfest für die Orangerie in Gaschwitz 27. Oktober Die Vereinssporthalle in Gaschwitz ist fertig und wird der Bevölkerung übergeben. -

von 2000 bis 2009

2009

Datum Ereignis 24. Januar Neujahrsempfang mit dem Rundfunk Blasorchester Leipzig 28. - 29. März Internationales Frühjahrsrennen im Kanu-Slalom, erstes Kanu-Slalom-Wettkampf des Jahres 01. - 02. Mai 7-Seen-Wanderung „…..komm doch mal mit”, 2216 Teilnehmer (Rekord) 01. - 03.Mai 18. Markkleeberger Stadtfest im Zeichen 75 jähriges Stadtjubiläum 07. Juni Kommunal- und Europawahl 20. Juni kulturelle Premiere im Kanupark: Mittsommernachtskonzert mit dem Westsächsischen Symphonieorchester 21. Juni 4. Markkleeberger Teamtriathlon und Landesjugendspiele im Triathlon 04. Juli Auenhainer Strand wird eröffnet 17. - 19. Juli FIS Rollski Weltcup am Markkleeberger See rund um den Kanupark 18. Juli Horst Köhler kommt als wiedergewählter Bundespräsident nach Markkleeberg 30. August Landtagswahl 2008

Datum Ereignis 16. Februar 2. Sächsischen Landesmeisterschaften in den Lateinamerikanischen Tänzen im Großen Lindensaal Markkleeberg, 16. Februar Westphalsches Haus wiedereröffnet, 16. April Zahava Stessel wurde die Ehrenbürgerschaft der Stadt Markkleeberg verliehen, 04. Mai zweite nationale Qualifikation im Kanu-Slalom, 31. Mai Einweihung des Kinderhospiz „Bärenherz” im Keesschen Park, 27. Juni Einweihung der Gedenkplatte für Horst Köhler in der Bergstraße, 08. Juni Wahlen zum Kreistag, zum Landrat im Landkreis Leipzig und die Wahl zum Oberbürgermeister; Oberbürgermeister Dr. Bernd Klose (SPD) wurde mit 64,23% der Stimmen in sein Amt wiedergewählt, 26. Juni Eröffnung des Feriendorfes „Seepark Auenhain”, 26. - 27. Juli Heiße Luft , 1. Neuseeland-Ballontreffen, Seepark Auenhain wurde mit dem Zukunftspreis 2008 der Stiftung Südraum Leipzig ausgezeichnet 30. August Landtagswahl 2007

Datum Ereignis 13./ 15. April Der Kanupark am Markkleeberger See wird feierlich eröffnet, 02. Mai Baustart im Kees'schen Park für das erste Kinderhospiz in Sachsen – der Initiative Bärenherz Leipzig Juli Die Stadtbibliothek besteht seit 50 Jahren, 13. Juli Inbetriebnahme der Fontäne im agra-Park, 01. Juli Baubeginn am Wachauer Strand, 26. Juli Die Sachsen Tour macht Halt in Markkleeberg, 03. Oktober Der Große Lindensaal wird nach der Sanierung feierlich mit einer Kulturfestwochen eingeweiht, 1. und 2. Dezember 1. Weihnachtsmarkt der Händlerinitiative Rathausstraße 2006

Datum Ereignis 24. März Das Technische Rathaus wird offiziell eröffnet. Eingezogen sind das Bau-, sowie das Sozial- und Kulturamt. 15. Juli Mit einem großen Eröffnungsfest wird der Markkleeberger See zur Nutzung freigegeben. 13. August Das letzte Teilstück der A38 zwischen Markkleeberg und Gaschwitz und dem Dreieck Parthenaue an der A14 wird für den Verkehr freigegeben. August Der Kreisverband Leipziger Land des Sächsischen Städte- und Gemeindetages hat sich für eine Fusion der Kreise Leipziger Land und Muldental ausgesprochen. Beginn des Umbaus und der Sanierung des Rathauses. September Markkleeberg erreicht mit dem Wettbewerbsbeitrag „Blauer Pfad (Blau weist den Weg)“ den dritten Platz beim Städtewettbewerb „Ab in die Mitte – Die City-Offensive Sachsen” und erhält dafür 10.000 Euro. 11. November Schlüsselübergabe: Markkleeberg wird offiziell Hausherr des Kanuparks. 2005

Datum Ereignis 09. März Grundsteinlegung für Wohnstätte „Katharina von Bora” auf dem Eulenberg als Wohnstätte für behinderte Frauen. 15. April Am Auenhainer Ufer des Markkleeberger Sees erfolgt der Spatenstich für die Kanu-Slalom-Wildwasseranlage. 18. Mai „Aus” für Mittelschule am Lindenplatz. Die für dieses Jahr vorliegenden 34 Anmeldungen reichen nur für zwei Klassen in einer Mittelschule. Demnach werden in Zukunft die Schulen in Mitte und West verschmelzen. 21. Mai Eröffnung des Chinese Center of Arts and Culture – der Ausstellung der Chinesischen Terrakotta Armee im ehemaligen Gebäude des Landwirtschaftsmuseums im agra-Park. Gezeigt werden 14 Originalfiguren und 170 Nachbildungen der chinesischen Terrakotta Krieger. Die Schau dauert bis April 2006. 2004

Datum Ereignis 10. Januar Neujahrsempfang und offizielle Feier zum Jubiläum „70 Jahre Stadt Markkleeberg”, 05. April Besuch vom nominierten Bundespräsidenten-Kanddaten Horst Köhler in Markkleeberg und Treffen mit seinen ehemaligen Klassenkameraden aus Zöbigker, 21. April Unterzeichnung des Vertrages zum landkreisweiten Schulvernetzungs-Projekt MEDIOS, 30. April Fertigstellung und Übergabe des S 46 Teilstückes zwischen Städtelner- und Hauptsstraße 04. Juni Einweihung des Neubaus Haus A des Gymnasiums Rudolf-Hildebrand-.Schule 11. September 100 jähriges Schuljubiläum feiert die Grundschule Markkleeberg-Ost, Besuch des Neusässer Stadtrates zum Tag der Deutschen Einheit November/ Dezember Eröffnung der Rathausgalerie, eines Aldi- und LIDL-Marktes 2003

Datum Ereignis 17. Januar Grundsteinlegung für den Neubau des dreiflügeligen Hauses A des Gymnasiums Rudolf-Hildebrand-Schule, Übergabe der sanierten Straße des Aufbaus, Auszeichnung der Freiwilligen Feuerwehr zum Tag der Deutschen Einheit, am Torhaus begeht im Oktober der Förderverein mit zahlreichem Publikum die 190. Jahrfeier der Völkerschlacht zu Leipzig 1813, am 15. November wird der erste Spatenstich für den Bau der Seepromenade am Markkleeberger See gefeiert, 2002

Datum Ereignis 2002 Asphaltierung der südlichen Hauptstraße. Der „Jugendstadtrat” von Markkleeberg begann sich zu konstituieren. Zum 30. April Zahlung des 1000. Begrüßungsgeldes für ein Baby. Beginn der Arbeiten am Teilstück S 46 zwischen Hauptstraße und Städtelner Straße, Baubeginn und Richtfest Feuerwehrgerätehaus Wachau/Auenhain Baubeginn: Rudolf-Hildebrand-Schule 2. Bauabschnitt Sanierung Grundschule Markkleeberg-Mitte 02. Oktober Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Markkleeberg an Helmut Packmohr, langjähriger Kantor der Martin-Luther-Kirche 2001

Datum Ereignis 1999 bis 2001 Archäologische Grabungen am Nordufer des Markkleeberger Sees. Erstmalige Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Personen („stille Stars”). Am 31. März erfolgte die Kirchweihe St. Peter und Paul. Oberbürgermeisterwahl am 10. Juni, Dr. Bernd Klose wurde in seinem Amt bestätigt. Die Arbeitslosenquote in der Stadt erreichte mit 21 % einen Höhepunkt. 2000

Datum Ereignis 2000 Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Gaschwitz. Offizielles Anbaden am Cospudener See am 1.Juni. Gleichzeitig Eröffnung als EXPO-Projekt „Cospudener See” der Weltausstellung in Hannover. Ernennung Markkleebergs als „Große Kreisstadt” am 1. September. Grundsteinlegung für die katholische Kirche St. Peter und Paul am 6. Oktober. Beginn umfangreicher Bauarbeiten am Markkleeberger See. -

von 1990 bis 1999

Datum Ereignis 1999 Einweihung des sanierten, denkmalgeschützten Feuerwehrgerätehauses in Markkleeberg-West. Einweihung des Erweiterungsbaues des Gymnasiums am 23. Februar, sowie des Hauses der Senioren und des Altenpflegeheimes Ende Mai. Beschluss des Verfassungsgerichtes zum Erhalt der Selbständigkeit der Stadt am 18. Juni., Übergabe Kindertagesstätte Markkleeberg-Ost, Einweihung Turnhalle Großstädteln, Beginn der Flutung des Markkleeberger Sees am 20. Juli. Fertigstellung der Zuwegung zum Cospudener See ab Gautzscher Platz über die Lauersche Straße (Dezember). 1998 1998 Grundsteinlegung für Erweiterungsbau des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums (29.2.) sowie eines Hauses der Senioren und eines Altenpflegeheimes (2.3.). Einwohnerbefragung über Unterschriftensammlung für den Erhalt der Selbständigkeit der Stadt. Am ehemaligen Außenlager des KZ Buchenwald im Equipagenweg wurde im Beisein internationaler Gäste eine neue Gedenktafel angebracht. Eröffnung des Deutschen Landwirtschaftsmuseums/ Ausstellung Markkleeberg am 17. Juli. Der Sächsische Landtag beschloss am 22./23. Juli die Eingemeindung Markkleebergs nach Leipzig. Am 11. September klagte Markkleeberg gegen diesen Beschluss vor dem Sächsischen Verfassungsgericht. Fertigstellung des zweiten Teilabschnitts des Pleiße-Radwanderwegs bis zum Ortseingang Großdeuben. Die Rathausstraße wurde teilweise als Fußgängerzone umgestaltet. Am 15. Oktober, im Rahmen der Feiern zum 185. Jahrestages der Völkerschlacht, eröffnete das Torhausmuseum. 1997 Vergeblicher Bürgerentscheid in Großdeuben: 58,7 Prozent stimmen für die Eingemeindung nach Markkleeberg, 40,9 Prozent für den Anschluss an Böhlen. Am 23. März stimmen im Rahmen einer Bürgerbefragung 96,8 Prozent der Abstimmungsberechtigten Markkleeberger bei einer Wahlbeteiligung von 80 Prozent für die Selbständigkeit der Stadt. Restaurierung der Auenkirche. Am 11. Mai wurde die Kirchenruine Wachau wieder eingeweiht, seit dem beherbergt sie die Ausstellungen des Vereins „Verlorene Orte” e. V. Beitritt der Stadt zum Dachverband „Mitteldeutsche Straße der Braunkohle”. Das Stadt-Umland-Gesetz vom 3. September sah die Eingemeindung Markkleebergs nach Leipzig vor. 1996 Fertigstellung Dreifelderturnhalle Städtelner Straße am 2. März. Ende Juni Fertigstellung des Rad- und Wanderweges an der Pleiße auf 4,3 Kilo- meter Länge zwischen Goethesteig und Gaschwitz, Eröffnung Dreifelderturnhalle Städtelner Straße, Im September Kauf des westlichen agra-Geländes. Abfalldeponie Cröbern nahm ihren Betrieb auf. 1995 Baubeginn von 15 Stadtvillen im „Musikerviertel” (Markkleeberg-Ost), Baubeginn „Caritas-Kinderdorf”, Fortsetzung Eulenbergbebauung. Sanierung der denkmalgeschützten Grundschule Markkleeberg-Ost. Beitritt Markkleebergs zum Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig. 1994 Eingliederung der Gemeinde Wachau zur Stadt Markkleeberg am 1. Januar. Gründung eines Gewerbevereins. Kleinräumiger Gebietsaustausch mit der Stadt Leipzig an der Gautzscher Spitze. Einweihung des Lindenplatzes, Bau von Sozialwohnungen (Markkleeberg-Großstädteln). Bau Teiltrasse S 46 zwischen Städtelner und Koburger Straße . Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Stadtparlament, die SPD wird stärkste Fraktion. Dr. Bernd Klose (SPD) gewinnt die Bürgermeisterwahl. Zuordnung Markkleebergs zum Kreis Leipziger Land. 1993 Umstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet von Stadt- auf Erdgas, Baubeginn der Wohnungsgebiete „Krähenfeld”, „Eulenberg”, „Abendsonne”. Ersatzlose Schließung des Krankenhauses Markkleeberg-West. Eingliederung der Gemeinde Gaschwitz zur Stadt Markkleeberg. 56% der Bürger Großdeubens stimmten für die Eingemeindung nach Markkleebergs im Jahr 1995, die jedoch nicht erfolgte. 1. Spatenstich für das Wohngebiet Eulenberg. Das „Westphalsche Haus” wurde durch Kauf Eigentum der Stadt. 1972 bis 1992 Abschluss von Städtepartnerschaften/Freundschaften (Pierre-Benite/ Frankreich (1972), Zarnesti/Rumänien (1991), Neusäß/Bayern (1992), Hemmingen/Niedersachsen (1992). 1990/ 1992 Auflösung von Volkseigenen Betrieben, Produktionsgenossenschaften, Reprivatisierung von Wohngebäuden sowie Flächen (außer Bodenreformland und Enteignung 1945/49). Fusionen von Betrieben mit Unternehmen aus den alten Bundesländern. 1992 Erschließungsbeginn von Gewerbegebieten. Zahlreiche Baumaßnahmen an Gehwegen, Fahrbahnen, Radwegen. Ende der Filmbühne „Regina” in Markkleeberg-Mitte, Umbau in ein Fitnesscenter. Eröffnung der Tankstelle in der Koburger Straße. Einrichtung von Frauenbegegnungszentrum und Suchtberatung. Am Reformationstag wurde die Kirche in Großstädteln nach langer Schließung neu geweiht. Errichtung des Einkaufskomplexes „Marktkauf” an der Städtelner Straße und „Globus” in Wachau. 1991 Änderung mehrerer Straßennamen durch Stadtratsbesschluss. Einstellung des Braunkohlenabbaus auf Markkleeberger Flur. Das Rudolf-Hildebrand-Gymnasium übernimmt allmählich die Einrichtungen der ehemaligen NVA in der Mehringstraße. Beschluss über die Aufstellung eines Flächennutzungsplans. Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet „An der Harth”. Eröffnung des Hallenbades „Poseidon” und Fertigstellung des Zentralsportparks (Städtelner Straße). Beginn umfangreicher Sanierungsarbeiten an der Wohnsubstanz und den Straßen. 1990 Zehntausend Menschen beteiligten sich am 2. April am Sternmarsch zum Tagebau Cospuden. Am 21. April wird der Abraumschnitt eingestellt. Änderung der Struktur der Stadtverwaltung. Anhaltender Bevölkerungsrückgang. Ende der DDR. Zulassung demokratischer Parteien zu den Herbstwahlen. Aus den Kommunalwahlen im Mai geht die CDU als stärkste Fraktion hervor. Neuer Bürgermeister wird Karlheinz Eichler (CDU). Ab September erscheinen monatlich die „Markkleeberger Stadtnachrichten”. -

von 1980 bis 1989

Datum Ereignis Ende 1989 Ereignisse der friedlichen Wende. Teilnahme Markkleeberger an den Leipziger Montagsdemonstrationen. Rückgang der Bevölkerung. Im Dezember Bildung des „Runden Tisches”. Am 19. Dezember Gründung der SPD. Es konstituierten sich auch FDP und Grüne, aus der SED wird die PDS. 1988/ 89 Das anhaltende Wohnungsproblem löst sich über Wohnraumvergabepläne nur zäh. Es zeichnen sich Versorgungsschwierigkeiten ab. Die Aktion „Dächer dicht” wird nur langsam realisiert. Der Straßenzustand ist mangelhaft. 1987 Abriss des Rittergutes Lauer infolge des Braunkohlenabbaus. Intensivierung von Reparaturen durch „Feierabendbrigaden”. Kommunale Forderung nach Lösung des Wohnungsproblems bis 1990. 1976 bis 1985 Die Bagger der Braunkohlentagebaue erreichen im Süden Markkleeberger Flur. Die Infrastruktur unterliegt dem Einfluss der Tagebauentwicklung. 1980 Abriss der „Stadtmühle” in Markkleeberg-Ost. 1973 bis 1980 Bau der Hochstraße B 2. -

von 1970 bis 1979

Datum Ereignis 1977 Abriss des Gasthofes „Damhirsch” in Zöbigker. 1975 Umbau des Hauses Franz-Mehring-Straße 20 in ein Altersheim. Fertigstellung der Konsum-Kaufhalle in Markkleeberg-West. 1973 Eröffnung des S-Bahn-Haltepunktes Markkleeberg-Mitte. 1968 bis 1971 Bau der „Neuen Wasserturmsiedlung” sowie der Wohnblöcke Friedrich-Ebert-Straße und Rosa-Luxemburg-Straße. 1970 Übergabe der neu erbauten Schule in Markkleeberg-West. Abriss der Mühle in Zöbigker wegen Braunkohlenabbau. 1968 bis 1970 Regulierung der Pleiße und Bau der Rückhaltebeckens Stöhna. -

von 1950 bis 1969

Datum Ereignis 1969 Aufnahme des S-Bahnverkehrs zwischen Markkleeberg und Leipzig. 1951 bis 1961 Zusammenschluss aller Markkleeberger Bauern zu Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG), u.a. LPG „Rosa Luxemburg”. 1958 Handwerksbetriebe werden zu Produktionsgenossenschaften (PGH) zusammengeschlossen. Am 28. Mai Aufhebung der Lebensmittelrationierung. 1955 Einweihung des neuen Postgebäudes (Rathausstraße). 1945 bis 1950 Anlage der Neubauernsiedlung für Flüchtlinge an der Auenhainer Straße und Errichtung von Neubauernstellen in Cospuden. -

von 1930 bis 1949

Datum Ereignis 1944 bis 1948 Die Stadt nimmt etwa 3000 Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten auf. 1947 Umbau des Herrenhauses Markkleeberg-Ost als Kinderkrankenhaus, später Altenpflegeheim. 01.09.1946 Erste Gemeindewahlen in Markkleeberg. 1946 Erste gärtnerische Leistungsschau in Markkleeberg. 30.06.1946 Volksentscheid in Sachsen über die Enteignung von Industrieunternehmen. 1945 Entschädigungslose Enteignung des Großgrundbesitzes. Umgestaltung des ehemaligen Herrenhauses in Markkleeberg-West als Krankenhaus. 24.06.1945 Abzug der amerikanischen und im Juni Einmarsch sowjetischer Truppen. 18.04.1945 Truppen der 67. amerikanischen Infanterie-Division besetzen Teile der Stadt Gefechte in der Lauer und Markkleeberg-West. Abzug der deutschen Verbände. 1943 bis 1945 Am 20.10.1943, 04.12.1943, 20.02.1944, 29.06.1944 und am 27.02.1945 schwere anglo-amerikanische Luftangriffe auf Markkleeberg. Es entstehenhohe Verluste an Menschen (52 Tote, dar. 17 ausländische Zwangsarbeiter), 737 Bürger sind ohne Wohnraum. 996 Leipziger Bürger suchen in der Stadt Zuflucht. 1944 1944 Errichtung eines Außenlagers des KZ- Buchenwald in Markkleeberg-West. Vom August bis Dezember 1944 wurden insgesamt 1300 meist ungarische Jüdinnen aus Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen in das Außenlager am Equipagenweg deportiert und dort gezwungen, für die Kriegsproduktion der Junkers Werke zu arbeiten. Dazu kamen im Februar 1945 125 französische Widerstandskämpferinnen aus dem Außenlager von BMW in Abteroda. Beim Herannahen der Amerikaner im April 1945 zwang die SS die geschwächten Lagerinsassinnen auf einen Todesmarsch in Richtung Konzentrationslager Theresienstadt. Vor Dresden setzen sich die Wachmannschaften über Nacht ab, was die Befreiung der überlebenden Frauen zur Folge hatte. 1937 bis 1943 Anlage der Landhaussiedlungen „Am Wolfswinkel”, „Am Herrenhaus”, „Goldene Höhe” und „Kleine Aue”. Bau von Volkswohnungen in Großstädteln. 17.05.1942 Brand der Kirche von Zöbigker durch Elekroschaden. 1939 mit Kriegsbeginn Rationierung der Lebensmittel, Textilien, Treibstoffe u.a. 1937 Eingliederung der Gemeinden Großstädteln und Zöbigker mit Prödel und Cospuden in die Stadt Markkleeberg. 1936 Bau der Kläranlage Wolfswinkel. 01.01.1934 Vereinigung von Oetzsch-Markkleeberg und Gautzsch zur Stadt Markkleeberg, Verleihung des Stadtrechtes. Erster Bürgermeister wird Martin Braun. -

Allgemeine Chronik

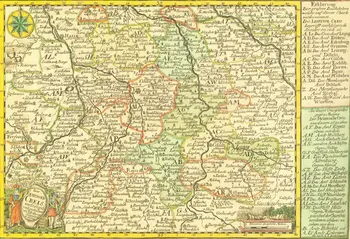

Jahr(e) Ereignis seit 1990 gehören die Ortschaften zum Freistaat Sachsen 1952 bis 1990 gehören die Ortschaften zum Bezirk Leipzig 1945 bis 1952 gehören die Ortschaften zum Land Sachsen 1933 bis 1945 gehören die Ortschaften zum Gau Sachsen 1920 bis 1933 gehören die Ortschaften zum Freistaat Sachsen 1806 bis 1918 gehören die Ortschaften zum Königreich Sachsen 1485 bis 1806 gehören die Ortschaften zum Herzogt./Kurfürstentum Sachsen 1307 bis 1485 gehören die Ortschaften zum meißnisch-sächsischen Territorialstaat bis 1307 gehören die Ortschaften zum Osterland/Grafschaft Landsberg 1378 Ersterwähnung von Gut Lauer 1378 Ersterwähnung von Raschwitz (Ortslage) 1378 Ersterwähnung von Zöbigker (Ortslage) 1350 Ersterwähnung von Gaschwitz (Ortslage) 1316 Ersterwähnung von Oetzsch (Ortslage) 1310 Ersterwähnung von Wachau (Ortslage) 1289 Ersterwähnung von Großstädteln (Ortslage) 1285 Ersterwähnung von Prödel (Ortslage) 1216 Ersterwähnung von Cospuden (Ortslage) 1205 Ersterwähnung von Cröbern (Ortslage) 1190 Ersterwähnung von Markkleeberg (Ortslage) 961 Ersterwähnung von Gautzsch (Ortslage) nach 950 Einwanderung Angehöriger elbgermanischer Stämme sowie später Thüringer, Franken, Flamen, u.a., Christianisierung vermutlich durch Regensburger Mönch und späteren ersten Merseburger Bischof Boso nach 600 Landnahme durch slawische Kleinstämme; hier die Kutizer 100 v.Chr. bis 500n.Chr. Anwesenheit germanischer Hermunduren um 550 v.Chr Vordringen erster ethnisch als Germanen zu bezeichnender Menschengruppen in Siedlungsverbänden aus dem Norden in das Land zwischen Saale, Weiße Elster und Neiße – hier die westgermanischen Elbsueben 1800 bis 800 v.Chr. Anwesenheit von Angehörigen des Stammes der Nordillyrer (Bronzekultur) 2000 bis 1800 v.Chr. Anwesenheit iberischer Glockenbecherleute mit keltischen bandkeramischen Gefäßformen vor 280 000 Jahren Anwesenheit von Menschen im Pleiße-Bereich bei Markkleeberg (Artefakte aus dem mittleren Acheuleen), der Menschform des homo sapiens praesapiens

Stadtteilgeschichte(n) - Spuren einer spannenden Vergangenheit

Auch wenn Markkleeberg erst 1934 das Stadtrecht verliehen bekam, blicken die zwölf Landgemeinden, die die heutige Stadt formen auf eine jahrtausendalte Geschichte. Auffällig ist, dass sich der Charakter der einst selbständigen Gemeinden vielerorts bis heute erhalten hat. So prägen städtische Strukturen neben dörflichen, weitläufige Parkanlagen neben Gründerzeitvillen und modernen Wohnsiedlungen das Gesicht der Stadt.

Sieben (!) Gutsanlagen sind in der kleinen Stadt heute noch auffindbar, gemeinsam mit den vielen Villen und Landhäuser, die das Leipziger Bürgertum vor allem im 19. Jahrhundert hier errichtete, eine Fundgrube für geschichts- und architekturinteressierte Gäste. Bevor Sie auf Ihren Wegen durch Markkleeberg den kulturgeschichtlichen Zeugnissen begegnen, laden wir Sie zu einem geschichtlichen Streifzug auf den folgenden Seiten ein.

-

Alt-Markkleeberg

Markkleeberg hatte in die Stadtgründung weit mehr einzubringen als nur seinen Namen. Immerhin wurden hier die ältesten Zeugnisse menschlicher Tätigkeit in Sachsen aus einer Zeit von vor 280.000-300 000 Jahren entdeckt. Auch für die Chronisten der Völkerschlacht ist der Name ein Begriff, tobten am Torhaus des hiesigen Rittergutes doch die blutigsten Stellungskämpfe.

Diese Rittergutsanlage mit dem sanierten Torhaus, die auf romanische Ursprünge zurückzuführende, ebenfalls sanierte Auenkirche, Bauerngehöfte, Villen vom Beginn des letzten Jahrhunderts und moderne Wohnanlagen vom Ende desselben pflegen im heutigen Ortsbild ein angenehmes Miteinander.

Die Ersterwähnung von 1190 bescheinigt dem Ort ein respektables Alter, auch ohne urgesellschaftliche Vorfahren. Erste Besitzer waren die Cleebergs, denen im 15. Jahrhundert die Haugwitz’ folgten, darauf die Starschedels und Anckelmanns. 1917 pachtete Dr. Paul Hoppe das Gut, das er 1933 erwarb. Er führte moderne landwirtschaftliche Methoden ein, nutzte als einer der ersten Dampfpflüge. Nach der Enteignung 1945 wurde es Versuchsgut und das Herrenhaus Krankenhaus, später Altenpflegeheim. Die Erben kauften nach 1990 das Torhaus des Ritterguts zurück und etablierten darin einen regen Förderverein und ein sehenswertes Heimatmuseum. Das Ensemble Torhaus mit Herrenhaus und der Auenkirche als dem ältesten Bauwerk der Stadt ist in dieser Form einzigartig in der Region und verdient Förderung. Dazu kommt in direkter Nachbarschaft das Gehöft des letzten Pleißefischers Eser, der hier bis etwa 1930 seinen Beruf ausübte.

Vor und nach dem Ersten Weltkrieg bauten sich honorige Leipziger ihre Vorstadthäuser, vielfach Villen, in einer Siedlung an der Bornaischen Straße, deren Straßen sie nach Komponisten benannten, daher die Bezeichnung Musikerviertel. Die Siedlung „Goldene Höhe“, die ab den 30er Jahren an der Straße nach Wachau errichtet wurde, hat dagegen ihren Namen von der Wirkung der angrenzenden reifen Getreidefelder. Unweit vom agra-Park entstand seit Mitte der neunziger Jahre die Wohnsiedlung Rathenaupark, die gehobenes Ambiente in ruhiger Umgebung bietet. Auch Alt-Markkleeberg war Tagebaurandgemeinde. Nirgendwo anders war der Kontrast der aufeinandertreffenden alten Kulturlandschaft mit der Tagebaulandschaft krasser erlebbar als im Süden des Ortsteils um seine alte Mühle herum. Auch die Bornaische Straße, einst wichtigste Verbindung auch der Stadt Leipzig nach Süden, fand ihren unvermittelten Abbruch an der Tagebaukante.

Aus dem Tagebauchrestloch ist nunmehr der Markkleeberger See enstanden, der mit seiner Landschaft, den Stränden, der Wildwasseranlage im Kanupark und der Seepromenade ein beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel ist. Insgesamt wird der Ortsteil durch seine vermittelnde Lage zwischen Großstadt und See weiter an Attraktivität gewinnen.

Chronik Alt-Markkleeberg

1934

Vereinigung von Oetzsch-Markkleeberg mit Gautzsch zur Stadt Markkleeberg.1928

Bau der Straßenbahnlinie 24 von Dölitz bis Markkleeberg,1925

der Müller Weyhmann verkauft die Mühle an die Gemeinde,1921

Ende des Eser'schen Fischereibetriebes durch Wasserververschmutzung,1915

Vereinigung von Oetzsch und Markkleeberg zur Gemeinde Oetzsch- Markkleeberg,1912

Eröffnung des Familienbades an der Stadtmühle/Pleiße,1911

Anschluss Markkleebergs an das Elektronetz des Landkraftwerkes Kulkwitz,1908

Einweihung des neuen Rathauses,1893/1905

erste Funde zur frühen Besiedlung,1895

"Gemeindeverein zu Markkleeberg", dessen Mitglieder der Sozialdemo- kratischen Partei angehören, 1902 "Volksbildungsverein zu Markkleeberg und Umgebung", 1906 "Sozialdemokratischer Verein des 13. Reichstags- wahlkreises, Ortsverein Markkleeberg",1872

der Gastwirt Hösel errichtet auf dem Kellerberg eine Brauerei (1997: Gorkistr. 1),1862

erste Erwähnung des Fischereibetriebes an der Pleiße,1816

das 1813 abgebrannte Schulgebäude wird wieder aufgebaut,1813

Völkerschlacht: am 16.Oktober Kampf um das Rittergut Markkleeberg,1744

Umbau der Auenkirche,1736

Neubau des abgebrannten Pleißenhofes durch den Gastwirt Hösel,1639, 1679, 1720

Feuer vernichtet Teile des Dorfes,1656

Catarina Anckelmann übernimmt das Rittergut, Bau von Herren- und Torhaus,1633

während des Dreißigjährigen Krieges wütet hier die Pest,1612 bis 1627

Auf- und Umbau der Kirche,1621

der Leipziger Kaufmann Joachim Anckelmann kauft das Rittergut,1571, 1574, 1612

Feuer vernichtet Teile des Dorfes,1566

erster Nachweis für das Bestehen einer Schule im Ort,1546

erste Erwähnung der Schenke von Markkleeberg,1465

urkundliche Erwähnung des sorbischen Dorfes Cullewitz,1372

erste Erwähnung der Auenkirche,1190

erste urkundliche Erwähnung - Bere de Cleberc. Im 14. und 15. Jhd. entwickelte sich der Herrenhof an der Stelle der alten Wasserburg zum landwirtschaftlichen Großhof -

Gaschwitz

Gaschwitz gehört zu jenen Orten, die auf dem schmalen Landstreifen zwischen den Tagebauen Espenhain und Zwenkau erhalten geblieben sind. 70 % der Gemarkungsfläche wurde in den letzten Jahrzehnten abgebaggert. Das einst idyllisch in der Pleißenaue gelegene Dorf altsorbischen Ursprungs verfügt über ein bedeutendes Rittergut.

Einige Besitzer des Rittergutes waren 1500-1925 unter anderem die Familien: Pflugk; von Erdmannsdorff; von Zehmen, von Hopfgarten, Benjamin Hagen und Erben; Rahel Bose und Erben, Johann Gotthelf von Leyser, Domprobst Friderici und Erben. Im Jahre 1925 wurde das Rittergut an die Sächsischen Werke verkauft.

Die Stadtteile Gaschwitz und Großstädteln erlebten einen gewaltigen Entwicklungsschub dank dem Bund-Länder-Förderprogramm „Stadteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt” (SSP) sowie dem Förderprogramm „Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung” (EFRE) der Europäischen Union. Bauprojekte wie der Neubau der Vereinssporthalle und die Sanierung der Orangerie – dem kulturellen Zentrum – konnten dank der Programme relisiert werden und tragen maßgeblichb zur Steigerung der Lebensqualität in Gaschwitz bei.

Der geplante Brückenbau über die B2/B95 wird Gaschwitz die Erholungsgebiete am Markkleeberbger See erschließen.

Chronik Gaschwitz

1993

am 30.Juni endet die juristische Selbständigkeit der Gemeinde und zum 1. Juli 1993 erfolgte die Eingliederung in die Stadt Markkleebergbis 1990

Pleißeverlegung und Inanspruchnahme von Flächen der Gemeindeflur durch den Braunkohlentagebau1963

Fertigstellung von sechs Wohnblöcken an der Hauptstraße1945

entschädigungslose Enteignung des Rittergutes1943 bis 1945

während des Zweiten Weltkrieges Luftangriffe auf den Rangierbahnhof1925

Verkauf des Rittergutes an die AG Sächsische Werke1920

Gaschwitz wird an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen1912

Eisenbahnunglück auf dem Bahnhofsgeländeum 1910

die Gemeinde wird an das Elektroenergienetz angeschlossen1909

starkes Hochwasser verursacht beträchtlichen Schaden1895

Einrichtung einer eigenen Schule für Gaschwitz1892

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Gaschwitz1890

außergewöhnlich starkes Hochwasser durch die Pleiße1870 bis 1880

Braunkohlenabbau in Kleinstädteln durch die Betreiber Weiß & Becker1874

Bau der abzweigenden Linie Gaschwitz/Meuselwitz und Einrichtung einer Poststelleum 1870

Bau des Eisenbahnhaltepunktes Gaschwitz und Ausbau zum Rangierbahnhof1761 bis 1834

Besitzer des Rittergutes ist die Familie v. Leyser1812

französische Soldaten beordern 16 Männer für den Russlandfeldzug1760

preußische Soldaten verschleppen zwei Männer für den Kriegsdienst1616 bis 1761

Besitzer des Rittergutes: v. Lindau, v. Zehmen und v. Hopfgarten, Magen1681

durch die Pest sterben fünf Einwohner1635, 1638

Einquartierungen schwedischer Soldaten1508 bis 1616

Besitzer des Rittergutes sind die Familien v. Erdmannsdorff und v. Pflugk1604

erste Erwähnung des Gasthofes "Zum roten Hirsch"1598

Gaschwitz hat 46 Einwohner1430, 1431 und 1434

Einfall der Hussiten; es werden 24 Einwohner verschlepptum 1390

Reinhold v. Gaschwitz ist Lehnsherr der Wasserburg Gaschwitz1350

Erste urkundliche Erwähnung -

Gautzsch

Nach Aussage der Chronisten wurde Gautzsch bereits 961 erwähnt und wäre damit einer der ältesten Orte im Leipziger Raum. Das älteste in den Archiven nachweisbare Dokument zu Gautzsch stammt aus dem Jahr 1216. Ebenfalls auf slawische Ursprünge zurückgehend, war Gautzsch in der Folgezeit deutlich besser ausgestattet als das benachbarte Oetzsch. Es hatte eine Kirche und ein Rittergut. Eigentümer von Gautzsch waren nacheinander die mächtigen Geschlechter derer von Pflugk, Gehofen und Dieskau, die auch größtenteils hier residierten. Die Epitaphien der Familien mit umfangreichen Wappengalerien sind im Innern der Martin-Luther-Kirche angebracht und können zu Gottesdiensten oder nach Absprache besichtigt werden.

1713 kaufte der Leipziger Ratsbaumeister, Kammer- und Kommerzienrat Wolfgang Jöcher den Besitz und baute unter dem künstlerischen Einfluss des Landbaumeisters David Schatz Herrensitz, Dorf und Kirche weitgehend neu auf. Für seine Gutsarbeiter ließ er Drescherhäuser und kleine Hofstellen, die Auerbachs Hof heißen, errichten, damals ein soziales Novum.

Ab 1861 war die Familie Kees aus Zöbigker Besitzer von Gautzsch; der jüngere Sohn Walter erbte den Besitz 1885 und gestaltete ihn sofort im Stil des gerade modernen Neobarock um.

Auch Gautzsch strebte nach der Jahrhundertwende verstärkt eine Stadtgründung an. Bedeutende Industriebetriebe konnten angesiedelt werden, ein Villengebiet entstand, auch ein Bebauungsplan für das neue Stadtzentrum auf dem Eulenberg lag schon vor. Dennoch wuchs der Ort nicht so schnell wie erwartet und wie das benachbarte Oetzsch. Zu lange blieb unentschieden, welchen Charakter der Ort in der neuen Zeit gewinnen würde.

Mit seiner Vielfalt von Grün- und Bebauungsstrukturen verkörpert Gautzsch deshalb heute die Typik ganz Markkleebergs im kleinen. Nach dem Krieg wurde der Herrensitz zum Krankenhaus, in den Betrieben wurden Konsumgüter produziert. Seit 1958 entstanden Neuansiedlungen, vielfach für die Familien aus abgebaggerten Dörfern. Auch Gautzsch erfuhr in den 80er Jahren Tagebaurandlage, dafür nun aber auch „Seeluft”.

Innerhalb weniger Jahre haben sich die Aussichten für den Ort grundlegend geändert. Auch die alten Pläne einer Ortserweiterung auf dem Eulenberg sind mittlerweile für moderne Wohnansprüche zum größten Teil realisiert.

Chronik Gautzsch

1934

Zusammenschluss von Gautzsch mit Oetzsch-Markkleeberg zur Stadt Markkleeberg1927

Anschluss der Gemeinde an das Elektronetz des Landkraftwerkes Kulkwitz1907

König Friedrich August III. von Sachsen besucht am 31. August Gautzsch1904

Bau des Wasserwerkes Lauer1902/04

Bau des Wasserturms1902

Eröffnung des Freibades an der Gautzscher Mühle1902

die Straßenbahn "Sternbahn" wird bis Gautzsch geführt1898

Gautzsch wird an das Leipziger Gasnetz angeschlossen1897

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr1897

Brand der Mühle Gautzsch und Wiederaufbau1893

Einweihung der neuen Schule in Gautzsch1892

Neugründung des "Arbeitervereins zu Gautzsch und Umgebung", ab 1898 "Gemeinnütziger Verein zu Gautzsch und Umgebung"1891

Inbetriebnahme der Kammgarnspinnerei1885

Walter Kees lässt Scheunen und Ställe des Gutes abreißen und außerhalb des Dorfes neu aufbauen (1995 Reste an der Wendeschleife der Straßenbahnlinie 28)1884

Eröffnung des Eisenbahnhaltepunktes Gautzsch1878

der in Gautzsch bestehende Arbeiterverein wird im Rahmen des "Sozialistengesetzes" verboten1873 bis 1880

Betrieb eines Braunkohlenaufschlusses auf dem Eulenberg1587 bis 1864

auf dem Floßgraben wird die Holzflößerei betrieben1861

die Familie Kees ist Besitzer des Rittergutes1728/1837

das Rittergut ist in Folge im Besitz mehrerer Leipziger Kaufleute; 1837 ist Heinrich Kabisch auf Lindenthal Besitzer1813

Fürst Schwarzenberg beobachtet während der Völkerschlacht am 16. Oktober vom Kirchturm die Bewegungen der französischen Truppen1578/1813

die Kinder von Gautzsch, Oetzsch und Cospuden werden in der alten Kantorei (neben dem Eingang zum ehemaligen Keesschen Park) unterrichtet1717

Abriss der romanischen Dorfkirche und Bau einer neuen Kirche im Stil des Spätbarock (seit 1937 Martin-Luther-Kirche). Bis 1816 befand sich hier der Friedhof des Dorfes. Umbau des Herrenhauses/Umgestaltung des Parks, Bau von Drescherhäusern und des "Auerbachs Hofes" durch Wolfgang Jöcher1713

Wolfgang Jöcher, Ratsbaumeister zu Leipzig, erwirbt das Rittergut1707

Zahlungen von Kontributionen an schwedische Truppen1630 bis 1643

die Pest wütet im Dorf. Ein Drittel der Einwohner sterben. Während des Dreißigjährigen Krieges wird das Dorf mehrmals geplündert und niedergebranntum 1550

erste Erwähnung der Gautzscher Mühle1216

Erste urkundliche Erwähnung.Vermutlich, aber unbewiesen, wurde um 1028 auf Veranlassung Kaiser Konrad II. neben dem Dorf eine Wasserburg errichtet. Als Lehnsherr wird Ranholdus de Kutez genannt. Nachfolgende waren die Familien v. Pflugk, v. Gehofen, v. Dieskau u.a. Auf den Grundmauern der Wasserburg entstehen Herrenhaus und Gut. -

Großstädteln

Das einst langgestreckte Straßendorf hat einen Herrensitz, den in frühster Zeit gleichfalls die Ritter Pflugk einnahmen.

Über mehrere Besitzer z.B.1289 Conradus de Stedelen; 1482 Caesar Pflugk auf Eythra; 1530 Wolf von Erdmannsdorf; von Dieskau; Wilhelm von Kospoth, 1690 Oberst von Lüttichau kam das Gut 1730 durch Verkauf an den Leipziger Kaufherrn Peter Hohmann, dem auch die benachbarten Orte Deuben, Cröbern, und Crostewitz gehörten. Dessen Sohn, Karl Friedrich von Hohenthal, ließ 1734, in Nachahmung der Nachbarn Kees und Jöcher, Schloss und Kirche im Stil des Barock umbauen.

1860 ging der Besitz an Christian Gottlob Weiß aus Kulmbach, der 1870 einen ersten Braunkohlenabbau unter Tage bei Kleinstädteln begann. Wenngleich das Unternehmen fehlschlug, bestimmte die Braunkohle dennoch im folgendem Jahrhundert das Schicksal des Ortes nachhaltig. Eine bescheidene Industrialisierung setzte ein.

Ende der 30er Jahre entstanden entlang der Hauptstraße große Wohnsiedlungen, nach deren Bezug sich die Bevölkerungszahl in kürzester Zeit mehr als verdoppelte. Baulich wuchs der Ort mit dem südlichen Nachbarn Gaschwitz zusammen. Von Westen und Osten rückten in den folgenden Jahrzehnten die Tagebaue Espenhain und Cospuden auf den 1937 nach Markkleeberg eingemeindeten Stadtteil vor. Großstädteln wurde dadurch Auftakt und Bestandteil des sogenannten Trassenkorridors, der, sich bis Böhlen hinziehend, zwischen den Abbaufeldern der Tagebaue Zwenkau und Espenhain erhalten bleiben musste.

Der entlang der Pleiße führende Radwanderweg, eine touristische Verbindung auf der Achse Delitzsch – Leipzig – Altenburg – Crimmitzschau führt immer mehr Touristen in den Ortsteil.

Die Lagegunst Großstädtelns am Scheitel zwischen Neuer Harth/Cospudener See und dem entstehenden Markkleeberger See wird in den nächsten Jahren weiter gewinnen, vor allem dann, wenn die geplante Brücke über Pleiße und B 2 im Bereich der Alten Ziegelei die Markkleeberger Ortsteile und Ausflugsziele engmaschiger aneinander knüpft.

Chronik Großstädteln

1937

am 30. September endete die juristische Selbständigkeit der Gemeinde und zum 1. Oktober erfolgte die Eingliederung in die Stadt Markkleeberg1928

die Nährmittelfabrik "AGGA" nimmt die Produktion auf1925

Elfriede v. Wallwitz und Egon v. Posern verkaufen das Rittergut an die AG "Sächsische Werke" in Dresden1905

Bau des Eisenbahnhaltepunktes Großstädteln1902

Bau der "Cellida"-Celluloidwaren-Fabrik1895

Abriss und Neubau des Schulhauses. Die bisherige Schule war in zwei Räumen des Hauses Hauptstraße 212 untergebracht. Dort war 150 Jahre Unterrichtsbetrieb.1880

Abriss der alten Dorfkirche und Einweihung des im neugotischen Stil errichteten neuen Gotteshauses1870

Rittergutsbesitzer Weiß unternimmt einen Braunkohlenaufschluss. Wegen Wassereinbruch und mangelnder Rentabilität wird das Unternehmen 1880 eingestellt.1860

Christian Gottlob Weiß ist Besitzer des Gutes, später dessen Tochter Albertine v. Posernum 1850

der Burggraben wird zugeschüttet und der Schlosspark neu gestaltet1734

v. Hohenthal läßt Herrenhaus, Wirtschaftsgebäude und Kirche renovieren1730

Übernahme des Gutes durch die Familie Hohmann (später geadelt v. Hohenthal)1690

der Obrist v. Lüttichau ist Besitzer des Rittergutes1530

Wolff v. Erdmannsdorff ist Besitzer des Rittergutes1482

Lehnsträger sind bis 1730 die Familien v. Pflugk, v. Erdmannsdorff, v. Lüttichau1289

Erste urkundliche Erwähnung. Als Lehnsherr wird Conrad von Stedelen genannt. -

Oetzsch

Durch die frühzeitige Vereinigung 1864 sind die Ortsgrenzen zwischen Raschwitz und Oetzsch welches stets in Gautzsch eingepfarrt war, kaum auszumachen. Beide Orte wuchsen schon um 1910 baulich zusammen. Die Raschwitzer Straße, eigentlich auf Oetzscher Flur gelegen und schriftsässig zum Rittergut Großstädteln gehörig - weshalb die Oetzscher dem Gutsherrn Abgaben und Frontdienste bis zum Freikauf 1835 leisten mussten, gilt im allgemeinen Verständnis wegen ihrer gutbürgerlichen Bebauung als Synonym für Raschwitz. Danach beginnt dann aber tatsächlich Stadt, und zwar eine gründerzeitlich geprägte. Oetzsch erlebte, verbunden mit stark steigenden Bevölkerungszahlen, in der Gründerzeit einen grundlegenden Strukturwandel von einer noch aus slawischer Zeit geprägten Dorfanlage zum kleinstädtischen Handels-, Handwerks- und Verwaltungszentrum.

Das ursprüngliche Dorf bestand aus neun Hofstellen im heutigen Alt-Oetzsch. Man erkennt jetzt noch den klassischen, um einen Dorfplatz gelagerten Rundling, der zum Rittergut Großstädteln gehörte. Zur Kirche gingen die Oetzscher nach Gautzsch, da sie im Ort keine hatten. Lebten in dem Dörfchen 1871 nicht einmal 200 Seelen, so betrug die Bevölkerungszahl vierzig Jahre später doch immerhin fast 5 000. Die entstandenen Bebauungsstrukturen gleichen denen der gründerzeitlichen Stadterweiterung in Leipzig auffallend. Während sich die ehemalige Gautzscher Straße und heutige Rathausstraße zur Geschäftszeile entwickelte, wohnten im umliegenden Areal vorwiegend Kleinbürger, also Handwerker, Gewerbetreibende und kleine Beamte.

Bis zur Bahnlinie wurde alles bebaut, während sich von Westen her Gautzsch heranschob, nur unterbrochen durch den gemeinsamen Friedhof. Aus einem Haltepunkt an der seit 1842 den Ort durchquerenden Bahnstrecke wurde ein Bahnhof, unweit entstanden ein respektables Postamt, ein Hotel und Gaststätten. Örtliche Schulen mussten ständig erweitert werden.

Hinter allen Bemühungen der Kommune in dieser Zeit stand der erbitterte Wettbewerb mit Gautzsch um die Hegemonie einer zu erwartenden Stadtneugründung unmittelbar südlich von Leipzig. Als diese dann 1934 erfolgte, nachdem bereits Oetzsch und Markkleeberg seit 1915 eine Gemeinde bildeten, konnte Oetzsch zwar nicht seinen Namen slawischen Ursprungs, wohl aber eine kleinstädtische Infrastruktur für ein Zentrum einbringen. Das hiesige Rathaus, vor seinem Umbau „Gasthof zur Linde”, ist bis heute das Verwaltungszentrum der Stadt.

Im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, verkam gerade die gründerzeitliche Bausubstanz in den Jahrzehnten danach. Oetzsch wurde zum Problemgebiet und folgerichtig ein Großteil der Ortslage Anfang der 90er Jahre zum Sanierungsgebiet. Seither hat der Stadtteil viel von seinem einstigen gründerzeitlichen Charme zurückgewonnen. Mit der Gestaltung des Bereichs Rathausplatz/Rathausstraße als Fußgängerzone wurden auch die Jahrzehnte unterbrochene Bemühung um die Entwicklung eines Stadtzentrums für ganz Markkleeberg wieder aufgegriffen.

Chronik Oetzsch

1934

Vereinigung von Oetzsch-Markkleeberg mit Gautzsch zur Stadt Markkleeberg1930

Eröffnung der Fortbildungsschule im bisherigen Fabrikgebäude Sinsel & Co.1921

die Gemeinde erwirbt den Gasthof „Zur Linde” und veranlasst den Umbau zum Rathaus1915

Oetzsch und Markkleeberg bilden die Großgemeinde Oetzsch-Markkleeberg1911

Anschluss der Gemeinde an das Elektronetz des Landkraftwerkes Kulkwitz1911

Bau des späteren Rathauses (ursprünglich Gasthaus „Linde”). Bau des Verwaltungsgebäudes der Energie-AG (Friedrich-Ebert-Straße).1909

Gründung des Kleingärtnervereins „Eintracht” (größte Kleingartenanlage der Stadt)1904/05

Fertigstellung und Einweihung des Gebäudes für den Haltepunkt Oetzsch1903

Gründung des ersten Kindergartens „Laurastift” in Alt-Oetzsch Haus Nr. 201902

Eröffnung der Straßenbahnlinie („Sternbahn”) zwischen Leipzig / Oetzsch / Gautzsch1902

Gründung des Lokalblattes „Oetzscher Zeitung”1901

Bau der Kunstdruckanstalt Sinsel & Co. (2002: Berufliches Schulzentrum für Agrarwissenschaft)1901

Kaiserliches Postamt im Eckhauses Rathaus-/Friedrich-Ebert-Straße1897

Bau des zweiten Schulhauses (2002: Schule am Lindenplatz)1897

Anschluß von Oetzsch an das Leipziger Gasnetz1891

Einrichtung der kaiserlichen Postagentur im Wohnhaus Gärtner Hohmann (Rathausstraße 19)1889

Einrichtung eines Haltepunktes für Oetzsch an der Eisenbahnlinie Leipzig / Hof1885

Bau einer Schule für die Oetzscher Kinder1880/1905

Betrieb der Glockengießerei G.A. Jauck (Koburger Straße 9)1879

Bau der Eisenbahnstrecke Gaschwitz/Plagwitz1872

Bau des ersten Wohnhauses außerhalb von Alt-Oetzsch durch Hermann Landmann1868

Louis Jahn, der letzte Bauer von Oetzsch, wohnt in Alt-Oetzsch Nr. 101864

Zusammenschluss von Oetzsch und Raschwitz1842

Bau der Sächsisch-Bayrischen-Eisenbahn. Baubeginn am 1. Juli 1841 mit den Abschnitten Leipzig bis Altenburg.

Am 19. September fuhr der erste Zug.1744

Umbau der Schenke „Zur grünen Linde” in Oetzsch1707

Zahlungen von Kontributionen an die Schweden17. Jhd.

Kauf des Dorfes durch den Rittergutsbesitzer von Großstädteln, nachfolgend im Besitz von Christian v. Lüttichau, Peter Hohmann, Friedrich v. Hohenthal1690

erste Erwähnung einer Schenke von Oetzsch1551 bis 1764

Oetzsch mit neun Bauerngütern gehört zur Gutsherrschaft Großstädteln1316

erste urkundliche Erwähnung der sorbischen Ansiedlung (Rundling) -

Raschwitz

Von Leipzig über die Koburger Straße oder den Goethesteig kommend, kann man sich kaum einen besseren Empfang in Markkleeberg vorstellen, als ihn das Ortsbild von Raschwitz bereithält: Herrschaftliche Villen, umgeben von parkähnlichen Gärten, Einfamilienhäuser, Alleen und ein gastfreundliches Forsthaus. Schon Goethe hatte einen guten Riecher, als er den Ort, der über die Jahrhunderte eigentlich nur ein Gut war, wiederholt besuchte.

1779 ging das Gut wieder an den Leipziger Rat, der es 1835 an August Pusch, Besitzer des Leipziger „Hotel de Pologne”, verkaufte, der wiederum das Ausflugslokal erweiterte.

1889 kaufte der Gautzscher Rittergutsbesitzer Walter Kees das Gut, ließ bis 1893 das Herrenhaus neu bauen, den Park anlegen, neue Straßen herstellen und beschleusen und schließlich die gesamten Feldgrundstücke parzellieren und verkaufen. Der Verkauf wurde in zwei Hauptteilen abgewickelt, und zwar den nördlichen Teil mit dem alten Herrenhaus an den Geheimen Hofrat Dr. Karl Lampe, dessen Sohn Lampe-Vischer z. B. 1925 wiederum einen Teil an den Industriellen Carl Westphal von Krupp in Essen verkaufte. Der südlichste Teil ging an den Zeitungsverleger, Domherrn, Kaufmann und württembergischen Konsul Paul Herfurth, der zwei Villen bauen ließ, von der die 1905 gebaute als „Weißes Haus” bekannte noch steht. Auf den Sohn Karl Lampes ist auch der komplette Neubau des Raschwitzer Herrenhauses bereits 1911/1912 im Stil eines englischen Landsitzes zurückzuführen, wie er bis heute als Wohnanlage für mehrere Familien erhalten ist.

Der Ausflugsdrang der Leipziger wandte sich ab 1889 dem nach Plänen von Gempe erbauten Forsthaus Raschwitz zu, was durch die 1901/02 gebaute Straßenbahn noch gefördert wurde. In den zwanziger Jahren entfaltete sich Raschwitz zum vornehmen Villenvorort von Leipzig, ab 1934 entstand die „Herrenhaus-Siedlung”.Noch heute sind herrliche Bauten im Stile der Gründerzeit und im Jugendstil erhalten. Von dem am Westphalschen Haus beginnenden Pleiße-Radwanderweg aus kann dieser schöne Ortsteil „entdeckt” werden.

Chronik Raschwitz

1934

Umbau des Herrenhauses und Beginn der Anlage von Landhäusern in „Herrenhaussiedlung”, „Am Obstgarten” und „Lumbsch”1911/12

Neubau eines Herrenhauses1907

Abriß und 1911/12 Neubau eines Herrenhauses. Anlage eines Parks1898

Eröffnung der Gaststätte „Forsthaus Raschwitz”. Bau von Siedlungshäusern1893

Verkauf des nördlichen Teiles an den Geheimen Hofrat Dr. Karl Lampe-Fischer, des südlichen an den Domherren, Kaufmann und Württembergischen Konsul Paul Herfurth. Dieser lässt hier zwei Herrenhäuser errichten (2002 Teil des agra-Parkes).1889

Walter Kees kauft den Besitz und lässt diesen später aufteilen. 1893 Verkauf an Dr. Karl Lampe-Fischer und Paul Herfurth1868

Ernst und Theodor Apel-Pusch sind Besitzer von Raschwitz1864

Vereinigung von Raschwitz mit Oetzsch1835

Hotelbesitzer Pusch kauft das Anwesen und erweitert das Ausflugslokal1800

v. Goethe besucht am 11. Mai die Wein- und Kaffeestube zu Raschwitz1779

der Rat der Stadt Leipzig erwirbt das Gut. Einrichtung eines Ausflugslokals1752

Gottfried v. Lindenau erwirbt den Besitz in Erbfolge1630

Georg Schmied kauft den Besitz, der später an die Familie v. Kühlewein übergeht1457

Verkauf des Gutes an den Rat der Stadt Leipzig1449/1457

Lehnsherren sind folgend Familie Stüß und Gebrüder v. Maltitz1378

erste urkundliche Erwähnung der früheren Wasserburg -

Wachau/Auenhain

Wachau mit Auenhain ist der östlichste und zugleich jüngste Stadtteil Markkleebergs.

Im Südwesten grenzt er an das Restloch des ehemaligen Tagebaus Espenhain, südöstlich liegt Güldengossa, östlich Liebertwolkwitz und im Norden liegen Meusdorf und Dösen. Im Ortsteil befindet sich mit dem Gewerbepark Wachau der bedeutendste Gewerbestandort Markkleebergs.

Nach wie vor landschaftlich umgeben von weiten Ackerschlägen, streifen aus südlicher Richtung inzwischen kräftige Seewinde über die Ufer Wachaus und Auenhains am Markkleeberger See.

Wachau geht auf eine sorbische Siedlung zurück, Urkunden belegen 1310 seine Existenz.

1377 verkaufen Nikolaus und Heinrich von Heinitz das Rittergut und Dorf Wachau an das Nonnenkloster Ilgenthal zu Buch bei Leisnig, 1536 erwerben es die Herren von Penig auf Schönburg, um 1551 erwirbt der kurfürstliche Rat Hans von Ponickau auf Pomßen Wachau. Schon 1582 verkauft sein Sohn das Gut für 1800 Gulden an die Stadt Leipzig – damit setzt sich die schier unendliche Folge der Gutsbesitzer fort. Der Ratsbaumeister Kilian Kühlewein erwarb Gut Wachau 1584 von Leipzig.

Mehrere Besitzwechsel führten Gut und Dorf Wachau ab 1709 in die Hände des Vaters des Leipziger Frühaufklärers Gottlieb Wilhelm Rabener. 1756 gehören Ort und Gut einem Sohn Fabers, Dr. Johann Balthasar Faber. 1801 kauft der Leipziger Kaufmann Johann Gottlieb Quandt d.Ä. den Besitz, 1810 wird Johann Gottlieb Quandt d.J., ein Kunstsammler und Brieffreund Goethes, Gutsherr auf Wachau.

Doch damit der vielen berühmten Kinder des Ortes nicht genug: Von 1838 bis 1840 wohnte Theatersekretär und Revolutionär Robert Blum, da aus Leipzig ausgewiesen, im benachbarten Crostewitz und kehrte oft in der Wachauer „Linde“ ein.

1856 schließlich erwarb Oberamtmann Friedrich Wilhelm Weinschenk auf Waldau bei Bernburg das Gut Wachau und schenkte es 1858 seinem Sohn Ferdinand Wilhelm Weinschenk. Noch heute profitieren wir von den geschichtlichen Interessen Ferdinand Wilhelm Weinschenks, der der Nachwelt eine Ortschronik Wachaus/Auenhains hinterließ. Mit ihm verbunden ist auch der imposanteste Bau des kleinen Ortsteils – die überdimensionale Kirche Wachau. 1856-67 wurde der Vorgängerbau abgerissen und an seiner Stelle durch Constantin Lipsius eine der größten Dorfkirchen im Umkreis errichtet. 1904 gerät Ferdinand Wilhelm Weinschenk in Konkurs und verkauft das Gut wieder an die Stadt Leipzig.

Wachau ging als einer der Hauptkampfplätze der Völkerschlacht 1813 in die Militärgeschichte ein. Auf seiner Flur fand am 16. Oktober die größte Reiterschlacht der Neuzeit statt. Die Felder rings um Wachau bilden mit dem Flächendenkmal „Südliches Schlachtfeld Völkerschlacht 1813“ ein beredtes geschichtliches Zeugnis, das auch der Autobahnbau der A 38 durch eingeschnittenen Verlauf berücksichtigt. Im Rittergut Wachau hatte der französische Feldmarschall Murat, Napoleon-Schwager und König von Neapel, sein Hauptquartier aufgeschlagen. Auf dem Wachtberg, südlich von Güldengossa, beobachteten der russische Zar Alexander I., der österreichische Kaiser Franz I. und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen die Kampfhandlungen, die an dem 16.10.1813 etwa 61.000 Menschen das Leben kosteten.

Das Ortsbild Wachaus ist heute noch geprägt durch den großzügig angelegten Dorfplatz mit der unter Denkmalschutz stehenden Kirchenruine, die verbliebenen Anlagen des Rittergutes und große, teilweise recht ansprechend sanierte Bauernhöfe.

Mit der Industrialisierung und dem Bau der Heilanstalt Dösen wurde Wachau schon vor Jahrzehnten auch Wohnort für Arbeiter und Angestellte. So entstand Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts z.B. die Siedlung „Am Wiesengrund” vor allem für Arbeiter mit ihren Familien.

Nach 1965 mussten die Wachauer für viele Jahre damit rechnen, überbaggert zu werden, was negative Auswirkungen auf Baumaßnahmen und Instandhaltungen hatte. 1967 bis 1972 wurden die benachbarten Ortschaften Cröbern und Crostewitz abgebaggert, 1976 die Umsiedlung der Bewohner des Vorwerks Auenhain veranlasst. Kurz darauf unterbrachen die Bagger die Fernverkehrsstraße 95. Erst nach der Wende verschwand die Angst der Verbliebenen vor der Devastierung. Dafür setzte ein reges Baugeschehen auf dem modernsten Gewerbegebiet der Region, am Markkleeberger See und in „Tuchfühlung” zum See auch von Eigenheimen ein.

Chronik Wachau/Auenhain

1993/94

am 31. Dezember endete die juristische Selbständigkeit der Gemeinde und zum 1. Januar erfolgte die Eingliederung in die Stadt Markkleeberg1991/199

Aufbau des Gewerbegebietes Wachau-Nord mit Einkaufskomplex „Globus” und Hotel „Atlanta”1985

675-Jahrfeier zur ersten Ortserwähnung1976

das Vorwerk Auenhain wird vom Braunkohlentagebau überbaggert1958/1960

Gründung Landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften (LPG)1945

Besetzung des Ortes durch amerikanische Soldaten. Enteignung des Rittergutes. Aufteilung des Vorwerks Auenhain an Neubauern.1943/1945

schwere Schäden durch Kriegseinwirkung (Luftangriffe 11 Tote)1933

Fertigstellung der Siedlung „Am Wiesengrund”1926

Eröffnung der Poststelle1925

Eröffnung der Kraftomnibuslinie Probstheida/Magdebornum 1918

Aufbau der „Kriegersiedlung Auenhain”1906/1908

Bau des Schulgebäudes (1927 Erweiterung)1904

Gründung des Ortsvereins Wachau-Güldengossa der SPD1892

August Bebel weilt in Wachau1865/1867

Abriss und Neubau der Kirche1861

Dr. Theodor Apel errichtet Gedenksteine zur Völkerschlacht (Apel-Steine)1838/1840

Robert Blum weilt in Wachau1815/1819

Bau der Handelsstraße Leipzig/Borna über Wachau1813

am 16. Oktober während der Völkerschlacht im Südraum Leipzigs mehrfacher Wechsel Wachaus zwischen Franzosen und Alliierten1806/1813

Einquartierungen von Württembergern, Bayern, Franzosen1756

im Siebenjährigen Krieg Auflagen für die Bevölkerung: Leistungen für die Heere, Stellung von Soldaten, Einquartierungen1712

Verhängung eines Todesurteils durch Feuer1683

die Bevölkerung muss für die Heere Leistungen erbringen (Türken vor Wien)1637

die Pest grassiert unter der Bevölkerung1632

Plünderungen durch Soldaten des General Holk. Die Pest wird eingeschleppt.1631

Plünderungen durch Soldaten des Grafen v. Tillyum 1585

Abriß und Neuaufbau der Rittergutsgebäude durch Kilian Kühlewein1536/1608

Besitzer von Dorf und Rittergut sind in Folge die Familien v. Penig/Schönburg, v. Ponickau, der Rat der Stadt Leipzig, Kühlewein, Blasebalgk1377

Familie v. Heinitz übereignet Dorf und Rittergut an das Kloster Buch/Leisnig1310

erste urkundliche Erwähnung -

Zöbigker

Der Ort führte sich überaus hoffnungsvoll in die mittelalterliche Geschichte der Region ein. 1378 erstmals erwähnt, lässt der Name sorbischen oder gar keltischen Ursprungs auf eine frühere Besiedlung schließen. Unter dem mächtigen Geschlecht der Ritter Pflugk war es Vorwerk von Prödel, bis Sigmund Pflugk einen Rollentausch vornahm und Zöbigker zum Rittersitz erhob. Die Pflugks besaßen im Südwesten Leipzigs auch Zschocher, Knauthain und Gautzsch, und diese Besitzkonstellation blieb unter ihren Nachfolgern, den Dieskaus, auch erhalten.

Nach ihnen erwarb Friedrich Wilhelm von Marschall das Gut, der Schloss und Park so repräsentativ aufführte, dass der Besitz unter den Hammer kam und vom letzten Pächter der sächsischen Post, Johann Jakob Kees auf Lößnig, erworben wurde.

Postmeister Kees bestellte Landbaumeister David Schatz zum Ratgeber, der den Leipziger Barock aufs Land trug. Alle wichtigen Dorfeinrichtungen wie Kirche, Ausspanne, Post, Brauerei und Schmiede wurden in modernster Weise gebaut oder renoviert, das Gut wurde eines der leistungsfähigsten im Leipziger Raum. Bis 1945 blieb hier der Keessche Familienstammsitz.

In keinem Ortsteil von Markkleeberg waren Gutsbesitzer und Schicksal des Ortes so dauerhaft und heute noch nachvollziehbar verflochten. „Rotes Dorf” hieß der Ort nicht aus politischen Gründen, sondern der vielen rotblühenden Eibischhecken wegen, die Kees pflanzen ließ. Ihren Landbesitz musste die Familie Kees bereits 1926 an die AG Sächsische Werke Dresden für das Werk Böhlen verkaufen. Die folgenden reichlich siebzig Jahre lebten die Zöbigker zwischen Hoffen und Bangen um die Existenz ihres Ortes. Der Tagebau Böhlen, später Zwenkau, schob sich dann tatsächlich bis an die südliche Ortskante heran, verschlang mehrere Gemeinden, darunter die Markkleeberger Ortsteile Prödel und Cospuden sowie das Waldgebiet Harth. Damit nicht genug. Ab Mitte der 80er Jahre näherte sich der Tagebau Cospuden von Westen an den Ort heran, bis schließlich die Vorfeldfreimachung den westlichen Dorfrand mit Mühle und Försterei wie auch den Rest des Schlossparks erfasste. Zöbigker war abgeschrieben und kaum mehr noch als das Ende von Sackgassen. Doch dann wurde durch Bürgerwillen der Tagebau gestoppt.

Eine zügige Renaturierung und Flutung des Restlochs, dessen Gestaltung unter der Überschrift „Landschaftsnutzung – Landschaftspflege” sogar Projekt der Weltausstellung EXPO 2000 wurde, rückten den Ort wieder ins Interesse der Öffentlichkeit und von Bauwilligen.

Zöbigker wurde exklusiver Hafenort des Cospudener Sees und besticht heute mit seinem charmanten Flair Hunderttausende Besucher. Der städtebaulich beeindruckende Kontrast aus historischer Dorfstruktur, neuen Wohnsiedlungen im „Zöbigker Winkel” , Hafenanlage und Seelandschaft bietet alljährlich Reize für Spaziergänge und Entdeckungen.

Nach den Tiefschlägen der letzten Jahrzehnte erlebt der Ortsteil seit 2000 einen touristischen Aufschwung, der mit der Wegeverbindung zum Markkleeberger und Zwenkauer See sowie mit dem Gewässerverbund mit dem Zwenkauer See weiter hoffnungsvoll fortgesetzt wird.

Chronik Zöbigker

1937

am 30. September endete für die Gemeinde die juristische Selbständigkeit und am 1. Oktober 1937 erfolgte die Eingliederung von Zöbigker in die Stadt Markkleeberg1926

Bau des Gemeindeamtes und Anlage von Landhäusern östlich der Koburger Straße1925

Eingemeindung von Prödel. Verkauf des Rittergutes an die AG „Sächsische Werke” in Dresden.1903

im Ort besteht der „Sozialdemokratische Verein für Zöbigker und Umgebung”, 1906 „Sozialdemokratischer Verein für den 13. Reichstagswahlkreis, Ortsverein Zöbigker”1885

Eingliederung von Cospuden1877

Bau der neuen Schule an der Cospudener Straße1719

Gestaltung der „Illigs-Lache” in Zöbigker1718/20

der kurfürstlich-sächsische Hof- und Justizrat Johann Jacob Kees lässt Herrenhaus und Mühle umbauen, die Brauerei und den Gasthof „Zum weißen Tannenhirsch” („Damhirsch”) errichtet1714

Johann Jacob Kees, Oberpostmeister August des Starken, übernimmt das Rittergut1376 bis 1714

Rittergutsbesitzer v.P flugk, v. Gehofen, von der Jahne, v. Dieskau, v. Marschall. Letzterer lässt das Herrenhaus neu aufbauen.1680

die Pest wütet unter den Einwohnern1637

im Dreißigjährigen Krieg besetzen Schweden den Ort1577

ein Schulmeister unterrichtet die Kinder von Zöbigker und Prödel. Die erste Schule stand südlich der Kirche (1877 abgebrochen).1378

Siegmund v. Pflugk erhebt Zöbigker zu seinem Rittersitzim 13.Jhd.

erste Andachtstätte, um 1400 Bau einer steinerne Kirche1349

Erste urkundliche Erwähnung als Vorwerk von Prödel. Lehnsherr v. Pflugk

Besondere Ereignisse

-

Altsteinzeitliche Funde

Der Fundplatz Markkleeberg wurde 1895 von dem Landesgeologen Franz Etzold entdeckt. Er fand in einer der Kiesgruben in Markkleeberg-Ost Steinartefakte, machte seine Entdeckung allerdings nicht publik. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts suchte Karl Hermann Jacob (Jacob-Friesen) im Auftrag von Hugo Obermaier - Mitbegründer der europäischen Altsteinforschung - die Kiesgruben auf. Die sofort veröffentlichten Fundergebnisse erregten große Aufmerksamkeit in Fachwelt und Öffentlichkeit. Das liegt zunächst daran, dass es sich um eine der ersten Fundstellen handelt, mit der sich die noch junge, gerade etablierende Urgeschichtsforschung auseinandersetzen konnte.

Über viele Jahrzehnte wurden aus den Kiesgruben in Markkleeberg-Ost Steinartefakte geborgen, die jetzt Exponate verschiedener Sammlungen und Museen in ganz Europa sind.

Schließlich handelt es sich bei den Markkleeberger Funden um den frühesten Nachweis der Befähigung des Menschen zur Besiedelung der eiszeitlichen Kältesteppen. Erstmalig wird ein neuer technologischer Entwicklungsstand in der kulturellen Evolution sichtbar: die Markkleeberger Feuersteinartefakte wurden nach vorausplanenden Zerlegungskonzepten hergestellt. Die Menschen, die in dieser Zeit lebten, werden dem frühen Homo sapiens zugerechnet, einer Menschenform, die uns anatomisch ähnlicher ist als der erst hunderttausend Jahre später lebende klassische Neanderthaler.

Für die Forschungsgeschichte der urgeschichtlichen Archäologie im Speziellen und der Eiszeitforschung im Allgemeinen hat Markkleeberg einen fundamentalen Stellenwert. Hier entzündete und verbreitete sich ein Disput um einen vermeintlichen Widerspruch: ein auf geologischen Untersuchungen basierendes hohes Alter einerseits und ein aufgrund der „fortschrittlich” hergestellten Steinartefakte zu erwartendes jüngeres Alter andererseits.

Diese Bedeutung des Markkleeberger Fundplatzes spiegelt sich in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen wieder. Heute gibt es keine Zweifel daran, dass die Steinartefakte aus Markkleeberg in die Saaleeiszeit zu datieren und ihr Alter mit 280.000-300.000 Jahren anzugeben ist.

Auch für den Geologen Rudolf Grahmann hatte der archäologische Fundplatz Markkleeberg eine zentrale Bedeutung. Er machte in den fünfziger Jahren mit seiner Schrift „Das saaleeiszeitliche Alter von Markkleeberg“ noch einmal deutlich, was viele Archäologen bezweifelten. In der Nachfolge von Grahmann war es dann Lothar Eissmann, der immer wieder auf das Vorrecht der geologischen Einordnung gegenüber einer kulturellen archäologischen Datierung pochte und dem Markkleeberger Fundplatz viele Aufsätze widmete. Zuletzt erschienen: „Metamorphose einer Landschaft” von Lothar Eissmann und Armin Rudolph. Erst als in Frankreich und Mitteldeutschland ähnlich „moderne” Steinartefakte geborgen werden konnten, gab es um das Alter der Markkleeberger Feuersteinartefakte keine Widersprüche mehr.

Der Fundplatz Markkleeberg fiel weitestgehend dem Tagebau Espenhain zum Opfer. Eine notwendige systematische Untersuchung blieb leider aus. Während des Tagebaubetriebes betreute Wilfried Baumann die Aufschlüsse. In dieser Zeit konnte Dietrich Mania eine Notgrabung durchführen und neue Informationen über den Fundplatz gewinnen.

Im Gegensatz zu Grahmann, der am Markkleeberger Fundort Aktivitäten des Menschen in Zusammenhang mit der Jagd auf wandernde Tierherden sah, stellten Mania, Baumann und Eissmann eine Verbindung zur Rohmaterialversorgung mit Feuerstein her.

Das Abschrägen steiler Tagebauböschungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen für den künftigen Markkleeberger See ermöglichten vom Mai 1999 bis Dezember 2000 erstmals und nun auch letztmals systematische Ausgrabungen eine fachgerechte Untersuchung durch das Landesamt für Archäologie des Freistaates Sachsen . Das große Interesse und die Begeisterung von Fachwelt und Öffentlichkeit, die diesen letzten Grabungen entgegengebracht wurden, führten zu einem visionärem Entschluss: Die Stadt Markkleeberg möchte den Beginn menschlicher Existenz in Mitteldeutschland am authentischen Standort und in reizvoller Lage am Ufer des Markkleeberger Sees mit einer erlebnisreichen, wissenschaftlich untersetzten und zeitgemäßen Ausstellung visualisieren. Diese Vision hat bereits einen Namen: Am Nordufer des Markkleeberger Sees, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar, soll das Tor zum Südraum, ein zentrales Informations- und Kommunikationszentrum für Bewohner und Gäste des Leipziger Neuseenlands entstehen und auch die archäologische Erlebnisausstellung beherbergen.

Autor: Dr. Joachim Schäfer aus „Metamorphosen einer Landschaft”,

Landesamt für Archäologie, Grabungsleiter der Ausgrabungen im Tagebau

Espenhain (2000 - 2001)An die beiden Pioniere der Altsteinzeitforschung in Markkleeberg erinnern seit Januar 2006 zwei neue Straßen in der Nähe der Grabungsstelle am Markkleeberger See: die Franz-Etzold-Straße und der Karl-Hermann-Jacob-Weg.

Der Gedenkstein zur Erinnerung an die Entdecker der Markkleeberger Feuersteinartefakte Franz Etzold und Karl Hermann Jacob steht am Hochufer des Markkleeberger Sees, unmittelbar an der authentischen archäologischen Fundstätte. Er wurde im Jahr 2008 mit Unterstützung der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig restauriert und vom Schillerplatz an den Markkleeberger See versetzt.

-

Völkerschlacht bei Leipzig 1813

In der Leipziger Ebene kam es vom 14. bis 19. Oktober 1813 zur verlustreichsten Schlacht der Befreiungskriege – der Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Tausendfaches Sterben, unerbittliches Leid für die Dorfbewohner und grenzenlose Zerstörung der Höfe, Bauerngüter und Wirtschaften waren die Folge.

Etwa eine halbe Million Soldaten aus allen europäischen Staaten und Nationen sowie verschiedene asiatische Völkerschaften im russischen Heer lieferten sich auf drei Schlachtfeldern rund um Leipzig unerbittliche Gefechte, die als Völkerschlacht bei Leipzig 1813 in die Geschichte eingingen und den Niedergang Napoleons Herrschaft über Deutschland besiegelten.

Die Orte Markkleeberg (heute Markkleeberg-Ost) und Wachau, an der sogenannten Südfront gelegen, mussten unter dem Kampfgeschehen vom 16.10.-18.10.1813 besonders leiden. Eine der drei Hauptschlachten am 16. Oktober 1813 und die größte Reiterschlacht der Neuzeit am 14 10.1813 fanden bei Wachau statt.

1991 erklärte das Sächsische Staatsministerium das Südliche Schlachtfeld der Völkerschlacht bei Leipzig zum Flächendenkmal.

Die Völkerschlacht bei Leipzig 1813 – das für die europäische Geschichte bedeutungsvolle Ereignis – steht alljährlich im Oktober im Zentrum eines umfangreichen Veranstaltungsprogramm. An den historischen Schauplätzen, am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und an den Torhäusern in Markkleeberg und Dölitz treffen sich die Traditionsvereine aus ganz Europa zum Gedenken an die Opfer der Völkerschlacht. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten finden Kranzniederlegungen, Gottesdienste, Konzerte, Diskussionsforen, Biwake und auch Nachstellungen der Kämpfe statt.

Kämpfe in Markkleeberg

In den Morgenstunden eröffneten die verbündeten Truppen vor Wachau gegen Napoleon und seine Alliierten den Angriff. Kämpfe im Markkleeberger Raum tobten auf dem Kellerberg, in der Stadt Markkleeberg (alle Ortsteile), am Schloss in Markkleeberg-Ost und auf den Feldern in Richtung Crostewitz, Cröbern und Vorwerk Auenhain. Alt-Markkleeberg wechselte mehrfach den Besitzer und die Bausubstanz wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Kämpfe auf dem Südlichen Schlachtfeld

Das Südliche Schlachtfeld umfasst im weitesten Sinne das Umfeld der Dörfer Markkleeberg, Wachau, Liebertwolkwitz, Fuchshain und Seifertshain. Südwestlichster Punkt der Front war das Schlossgelände Markkleeberg. Die Ausdehnung der Front erstreckte sich bis Seifertshain und Kleinpösna.

Der Angriff erfolgte nicht auf allen Positionen gleichzeitig. Verbündete Truppen unter Prinz Eugen von Württemberg griffen am 16. Oktober 1813, 8.00 Uhr das Dorf Wachau an, eroberten es und wurden wieder zurückgeschlagen. Nach und nach griffen die anderen Kolonnen ins Kampfgeschehen ein, so dass entlang der gesamten Frontlinie erbittert gefochten wurde. In den frühen Nachmittagsstunden formierten sich die napoleonischen Truppen zum Durchstoß der Frontlinie vor Güldengossa. Dabei gerieten die Schlacht beobachtenden Monarchen, der russische Zar, der preußische König und der österreichische Kaiser fast mit ins Kampfgeschehen, weil der Oberkommandierende der Verbündeten Truppen, Feldmarschall Fürst von Schwarzenberg vom Wachtberg (Göhren) aus die Kämpfe leitete und sie sich in seiner Nähe befanden. Nur das Heranziehen der Garde und das Übersetzen österreichischer Reserveeinheiten über Pleiße und Gösel aus dem Raum Gaschwitz, Großdeuben, Cröbern erhielt das Gefecht aufrecht. Diese frischen Einheiten egalisierten den Durchbruch und stellten in Folge den Zustand des Vormittags wieder her.

Die napoleonischen Truppen wurden von Marshall Murat vom Galgenberg bzw. vom Meusdorfer Vorwerk aus kommandiert. Napoleon befand sich während der Schlacht in diesem Gebiet.

Mit einbrechender Dunkelheit ebbten an der gesamten Front die Kämpfe ab und keine der beiden Seiten hatte nennenswerte Vorteile errungen.Kämpfe um Schloss und Torhaus Markkleeberg am 16. Oktober 1813

16. Oktober gegen 8.00 Uhr

Angriff preußisch-russischer Einheiten aus dem Raum Crostewitz/Cröbern auf das Dorf Markkleeberg. Auch das Norddorf wird durch die Verbündeten besetzt.16. Oktober gegen 7.00 Uhr

Das II. Bataillon des österreichischen Kaunitz - Infanterie - Regiments Nr. 20 unter Oberst

von Luxem besetzt kampflos mit zwei Kompanien das Schloss und die dazugehörigen

Gebäude. Zwei Kompanien des I. Bataillons werden in unmittelbarer Nähe des Schlosses und